在理想與現實之間:一位海歸歷史學者的圓桌筆記

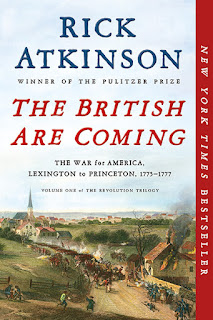

昨天去中研院史語所參加了一場座談,主題是「經驗與對話:反思世界史研究」。事先孟軒和峙皞準備了一些問題,而我也寫好了回應。但寫得太長了,昨天其實講不到三分之一。我覺得有點可惜,所以我把原先準備好的一些想法放在這裡。 上半場:留學攻讀世界史學位的理想與現實 1. 有甚麼特別的事件、著作、史學思潮,讓你選擇到特定國家攻讀世界史博士學位? 我在大學時期就對十八世紀的啟蒙運動很有興趣,後來在台大讀碩士班的時候想研究的也是英國的啟蒙。當時選擇研究柏克對美國革命的觀點,所以後來就覺得對美國革命很有興趣,而且楊肅獻老師在一次吃飯時跟我們說台灣研究美國史的學者很少,所以我就決定去想辦法去美國攻讀美國史的學位。所以一方面是興趣,另一方面是考慮學術界未來可能的需求。 2. 在留學過程,有甚麼是與你出國前的預期有顯著落差的地方? 我剛去的時候,因為我從台灣都申請不到美國的博士班,所以我是從碩士班開始,而且是從一個小的州立大學的碩士班開始。因為在台灣已經讀過碩士班了,所以在學術上其實沒有什麼太大的落差,除了功課的量多很多之外。但這其實也是預期之中的事。雖然是在預期之中,但閱讀的量忽然間暴增,加上是一個全英文的環境,在我的 program 我是唯一一個不是以英文為母語的人,我的競爭對象和同學都是以英文為母語的人,所以一開始為了要能跟上進度,確實適應得很辛苦,還有去看過學校提供的心理諮商,來解決睡眠和焦慮的問題。後來在美國碩士畢業後去攻讀博士班就比較沒有這麼大的問題了。當然博士班和碩士班的程度和要求還是有差別的,但因為我已經有了在美國讀碩士班的經驗,當我在攻讀博士班時,雖然還是很有挑戰性,但已經不是那麼大的落差了,比較快就能慢慢適應,逐漸提升自己,和其他同學一齊競爭了。 3. 對於當地的學術文化,你有甚麼特別喜歡或特別不喜歡之處? 我在美國念碩士班的時候,不知道是不是因為老師也是剛拿到博士學位不久的原因,我感覺老師其實把我當成是比較平輩的關係。很重視我的想法,也很尊重我。我當時碩班的 program director 也說,在我們還在學校的時候要我們叫他 ...